今回は、ETFと投資信託(Mutual Fund)の違いについて紹介したいと思います。それぞれ両方ともFundと呼ばれる金融のプロが運用する商品で似通った部分が多いのですが、違う面も多くありますので、有効活用できるように記載したいと思います。

では、細かい点を見てみましょう。

投資信託とETFの類似点

ETF と投資信託の類似点を 3 つ挙げてみました。

- ①投資信託とETF はどちらも、株式と債券で構成される「証券バスケット」と呼ばれるものに投資することになります。これらは、米国株や世界全体や、あるいは特定地域にある企業の株など、特定の種類の証券に投資することで、特定の目的を達成するように設計されています。

- ②投資信託とETF はどちらも、金融のプロによって管理してもらえます。自分自身で株や証券を買うとなると、非常に多くの銘柄の中から金額バランスを計算して投資をする必要があります。しかし、投資信託&ETFは、リスクとリターンの目標を満たす証券ポートフォリオを専門家が管理してくれ、市場の特定のセグメントに分散投資できるようになります。

- ③市場のインデックス指数の連動を目指すインデックス型と、ファンドマネジャーがよりよい成績を目指すアクティブ型があります。

- ④投資信託と ETF には、株式、債券、バランス、インカム、マネー マーケット、地域ファンド、国際ファンドなど、さまざまな種類の投資対象のものがあります。

それでは、それぞれの違いについて詳しく見ていきましょう。

ETF (上場投資信託)と投資信託の違いは何ですか?

ETF と投資信託の違いは、その構成と取引方法にあります。

①取引の柔軟性とタイミング

ETFはあくまで単一の証券のように扱われ、日中好きなタイミングで売買できます。一方、投資信託は、ファンドの純資産価値 (NAV) に基づいて、各取引日の終値で売買取引されます。取引のタイミングと言う点ではETFに柔軟性があり自由度が高いと言えます。

②取引の単価&購入額について

取引の単価についてですが、ETFは証券のように扱われるので、流通単価のロット数での購入になってしまいます。一方、投資信託は基準単価が存在しますが、ファンドとして扱われているため、投資家が購入金額を指定して売買できます。そのため、自分の好きな金額分を指定して購入したい人には投資信託の方が自由度があります。 (※こちらについては、下の具体的をみたほうがわかりやすので、是非参考にしてください)

③配当について

ETFも投資信託も、配当金/分配金は存在します。その配当ですが、そのまま受け取るのか、再投資するのかは両者ともに選択することができます。Dividend Reinvestmentと言う項目を選べば再投資する形になります。(※日本の証券会社の場合、ETFや株式は配当の再投資の機能(25年2月時点)はないですが、米国の証券会社は、DRIP(Dividend Re Investment Plan)と言う機能があり、配当があると、その自動で再投資できます)

④自動積立投資

こちらについては、投資信託のみの機能となります。購入する投資信託の銘柄、月々の投資金額、指定引落日をセットしておけば、指定の証券口座or銀行口座から引き落とされ、毎月、定額を自動購入してくれるサービスです。

※ETFは、この機能がない証券会社の方が多いです。

⑤手数料

手数料は大きく分けて2つの手数料が存在します。

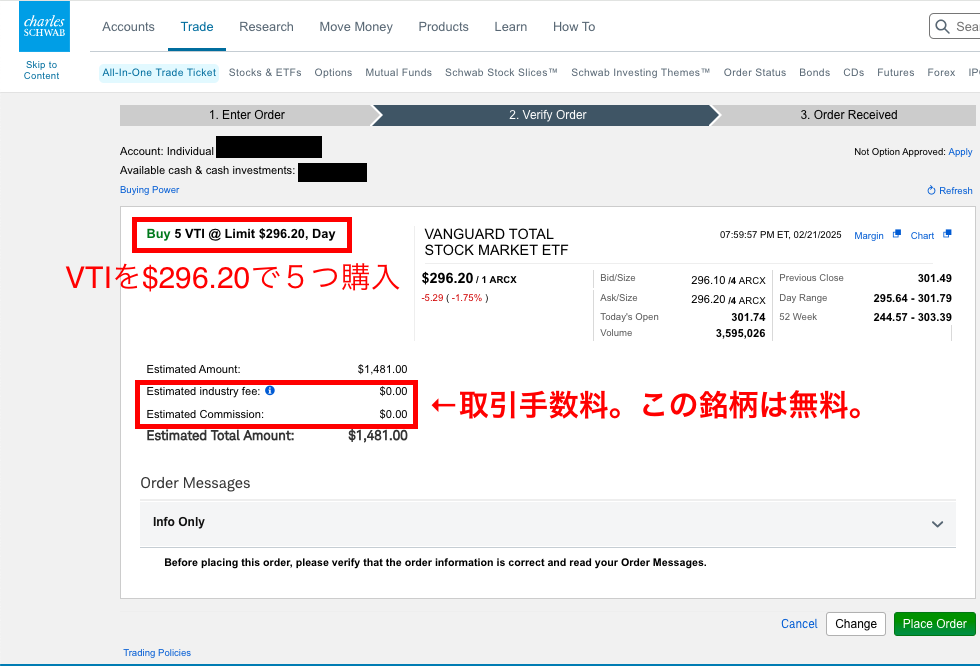

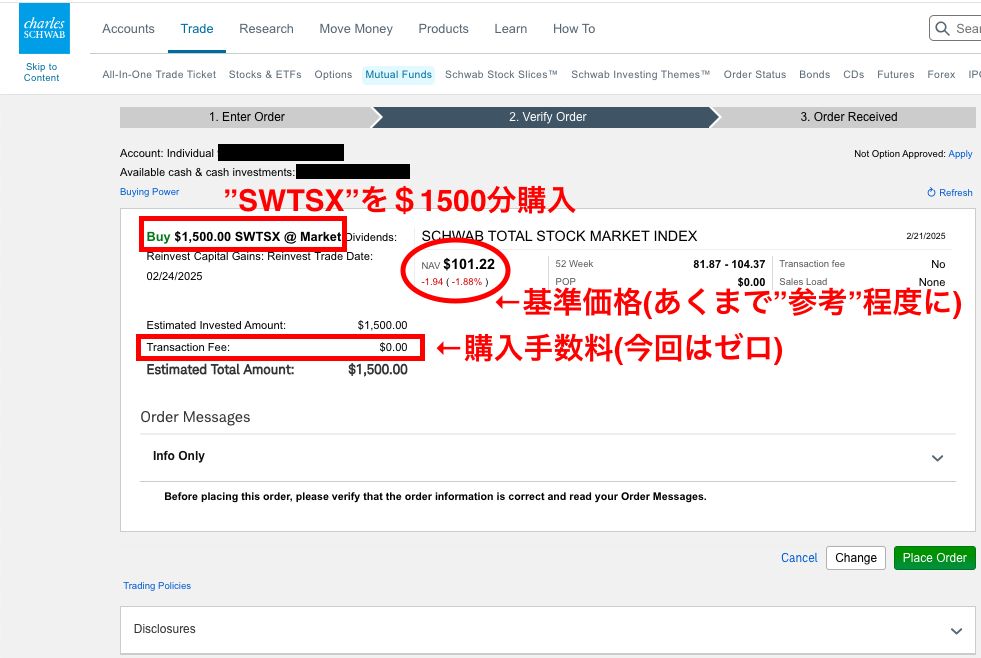

一つ目は、売買取引手数料(Transaction Fee)で売買する際に発生する手数料です。ETFは株式の売買手数料と同じ料金体系になっており、大手証券の場合は無料であることが多いです。一方、投資信託は、投資信託の種類によって手数料が変わります。(投信の運用会社と、自分が取引する証券会社が同じ会社(Group)であればゼロ、異なっていればUSD75/回と言うパターンが多いと感じます。)

二つ目は、経費率(Expence Ratio)と呼ばれる手数料です。ETFも投資信託も自分ではなくプロに運用を依頼している形になっているので、保有期間&保有金額に応じて運用代行手数料が発生します。こちらはETFでも投資信託でも、運用する商品によって変わり、ETFと投資信託と言う区分で変わるものではないです。ETFでも投資信託でも、インデックス系であれば安くなりますし、アクティブ系であれば高くなります。

具体例での比較 (投資信託 vs ETF)

それでは、これらの違いについて、具体的な例を用いて説明したいと思います。ここでは、ETFは”VTI”, 投資信託は”SWTSX”と言う両者とも”全米株式”に連動したインデックスを比較したいと思います。

両者とも、約1500$購入するケースを想定したいと思います。

ETFの場合(VTI)

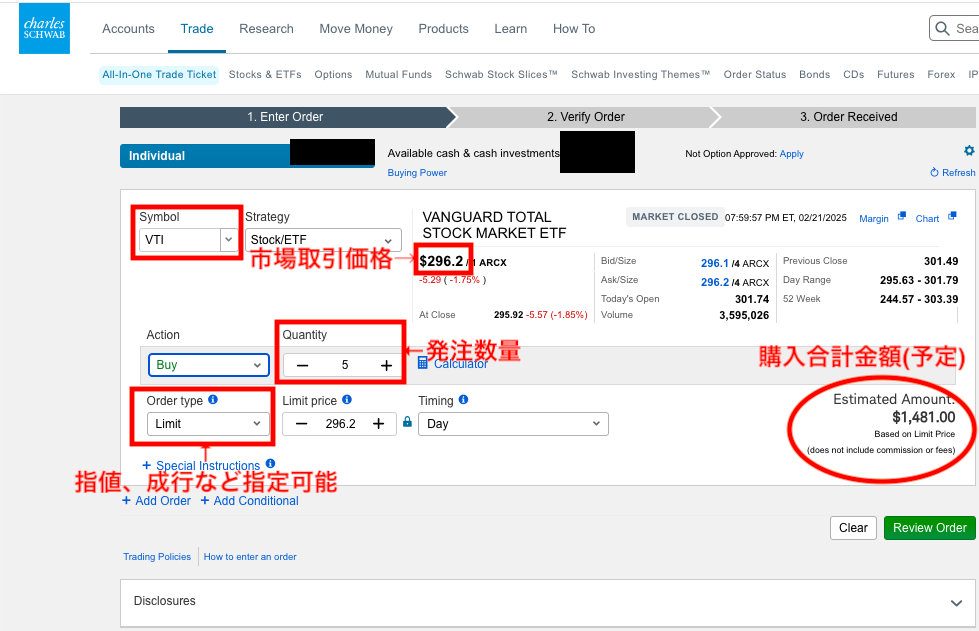

証券会社で購入する画面をスクリーンショットしました。

VTIの場合、現在の取引額が$296.20/Stockですので、1,500$分購入したい場合は、$296.20 x 5 = $1,481.00分(5 stocks)を購入することになります。

もちろん、市場が開けば、価格は上下します。

例えば、$296.20⇨$310.00/stockよりも値上がれば、$310 x 4 = $1,240となります。(予算が$1,500の場合は、残りの$260は現金のまま放置するか他の銘柄を探すことになります)。

あくまで、株式の取引と同様な売買となりますね。値動きもあるので、安いタイミングを狙って、且つ頻繁に自由にTradeしたいときはETFの方が有利です。

逆に、毎月、一定額の金額の積立を行いたい場合は、予算の関係上、ETFの単価がロット金額になるので、端数分の金額は投資できなかったり、大きく単価がUPした時は購入できなくなります。

(※例えば、毎月の$300分しか投資予算が取れない人にとっては、このVTIが$300を超えると1株も購入できなくなります。)

では、投資信託のケースを見てみましょう。

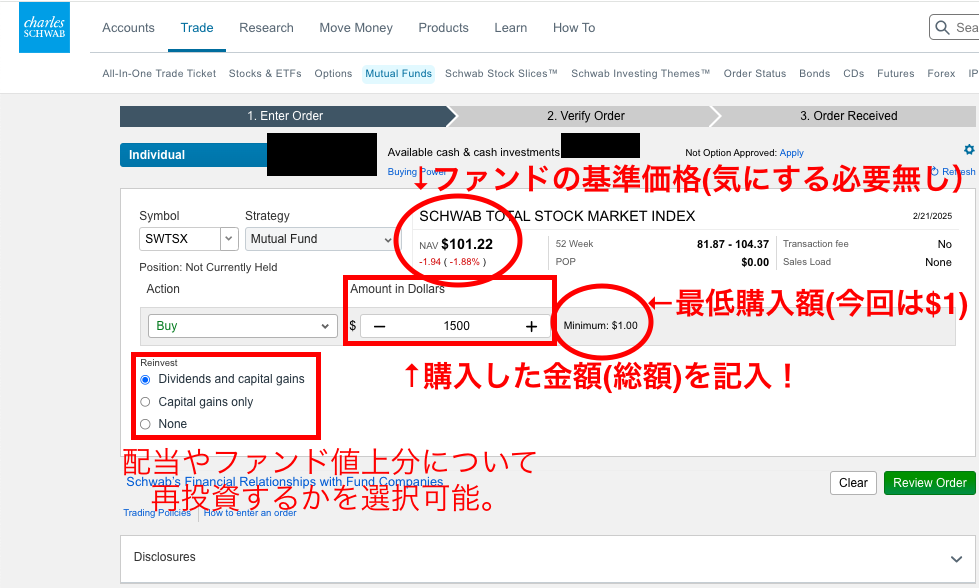

投資信託(SWTSX)の場合

投資信託ですが、基準価格というものがあるのですが、売買する時には、この数字は株式やETF取引とは違って、売買ロットにはなりません。購入の際は、自分が売買したい合計投資金額分をINPUTします。$1,500分を購入したい場合は、$1500分購入できます(ざっくりいうと、$1,500÷101.22=約14.819個購入されます)。あくまで購入額が基準となって他の要素が決まります。もちろん、基準価格が安い時は購入量は多くなり、基準価格が高い時には購入量は少なくなります。

そのため、毎月定期的に、決まった額を購入したい時には、こちらの方が有利です。よく積立投資のオススメ方法で、毎月の給料日などに決まった額を積立投資していく、というのはこちらの方が便利です。

如何でしたでしょうか?

どちらも似たような商品ですが、使い方によって向き不向きがあるので、うまく使い分けて使用して欲しいです!是非参考になれば嬉しいです!

コメント